-

Opere

Juan Caramuel Y Lobkowitz

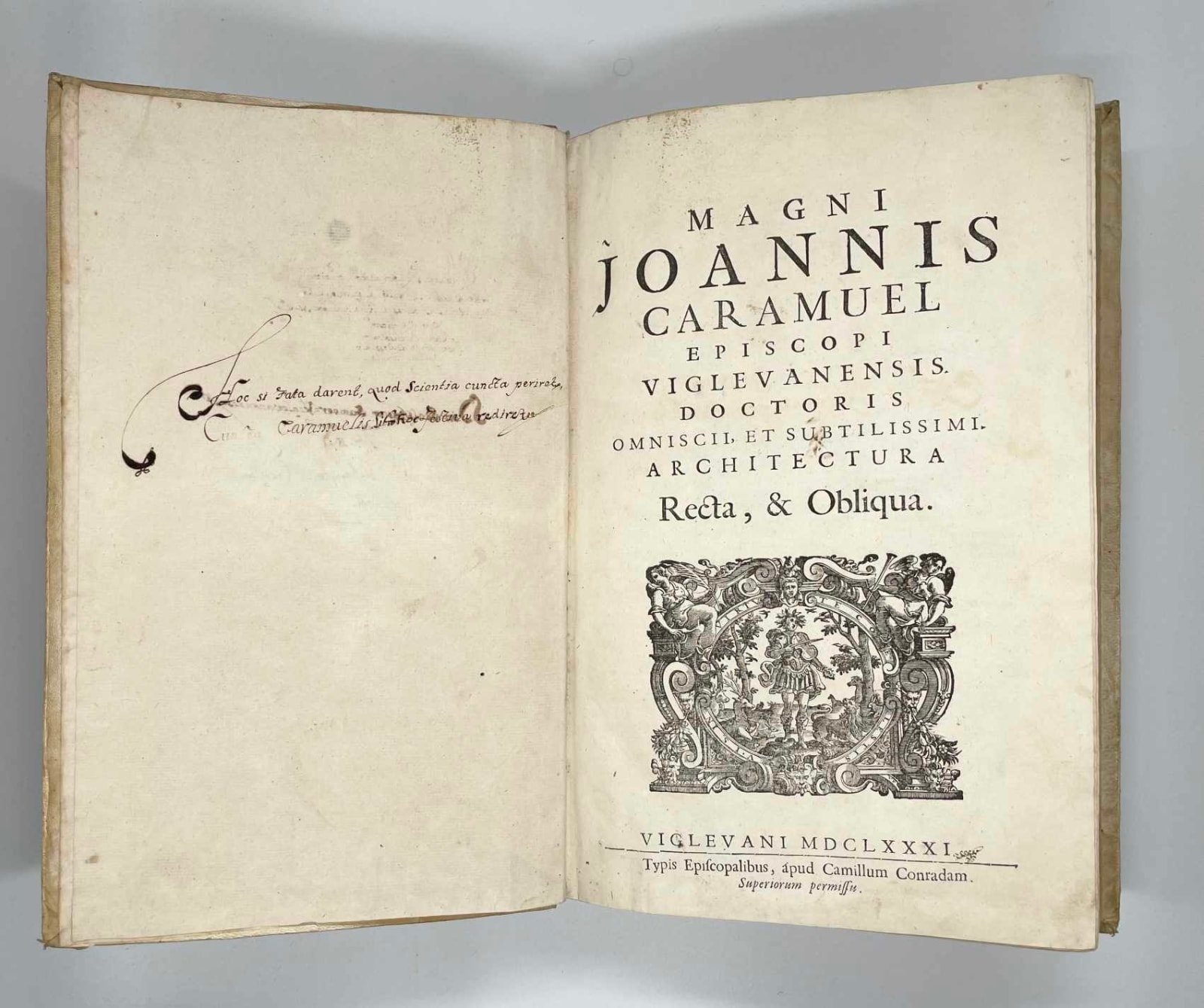

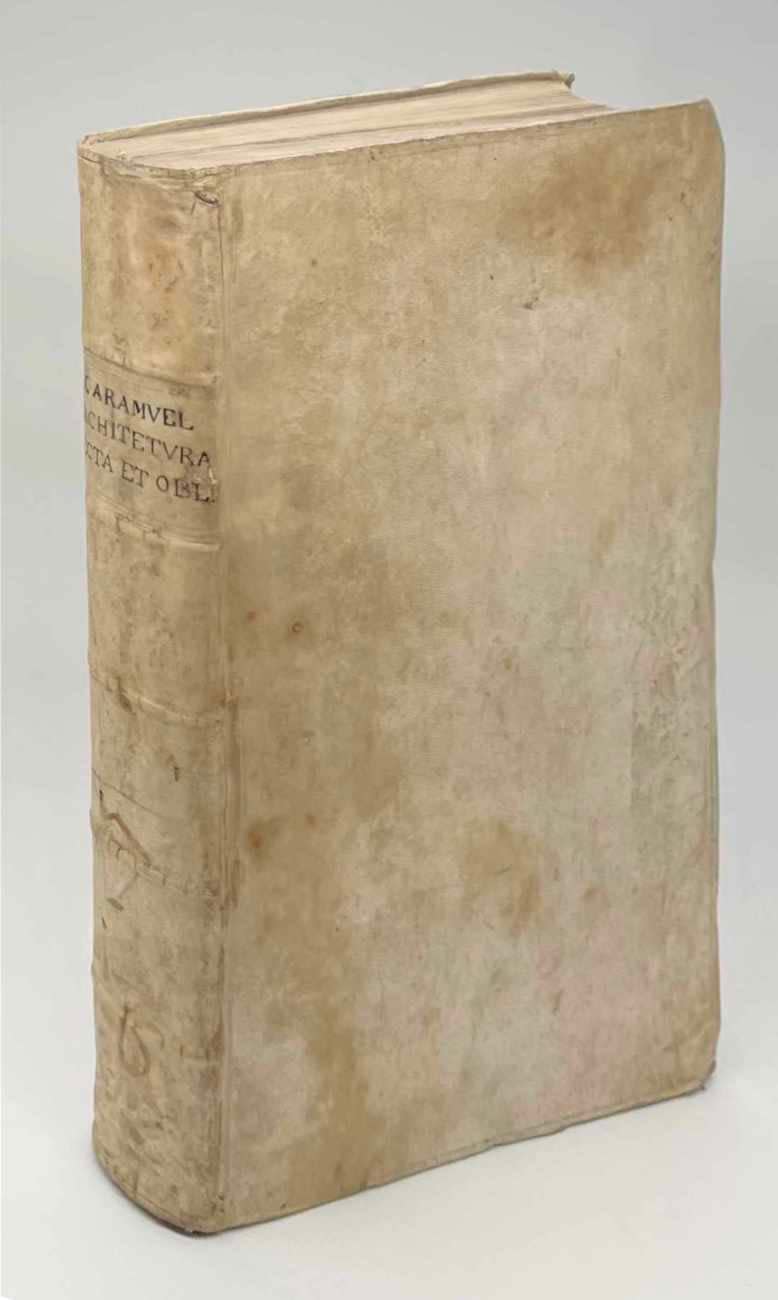

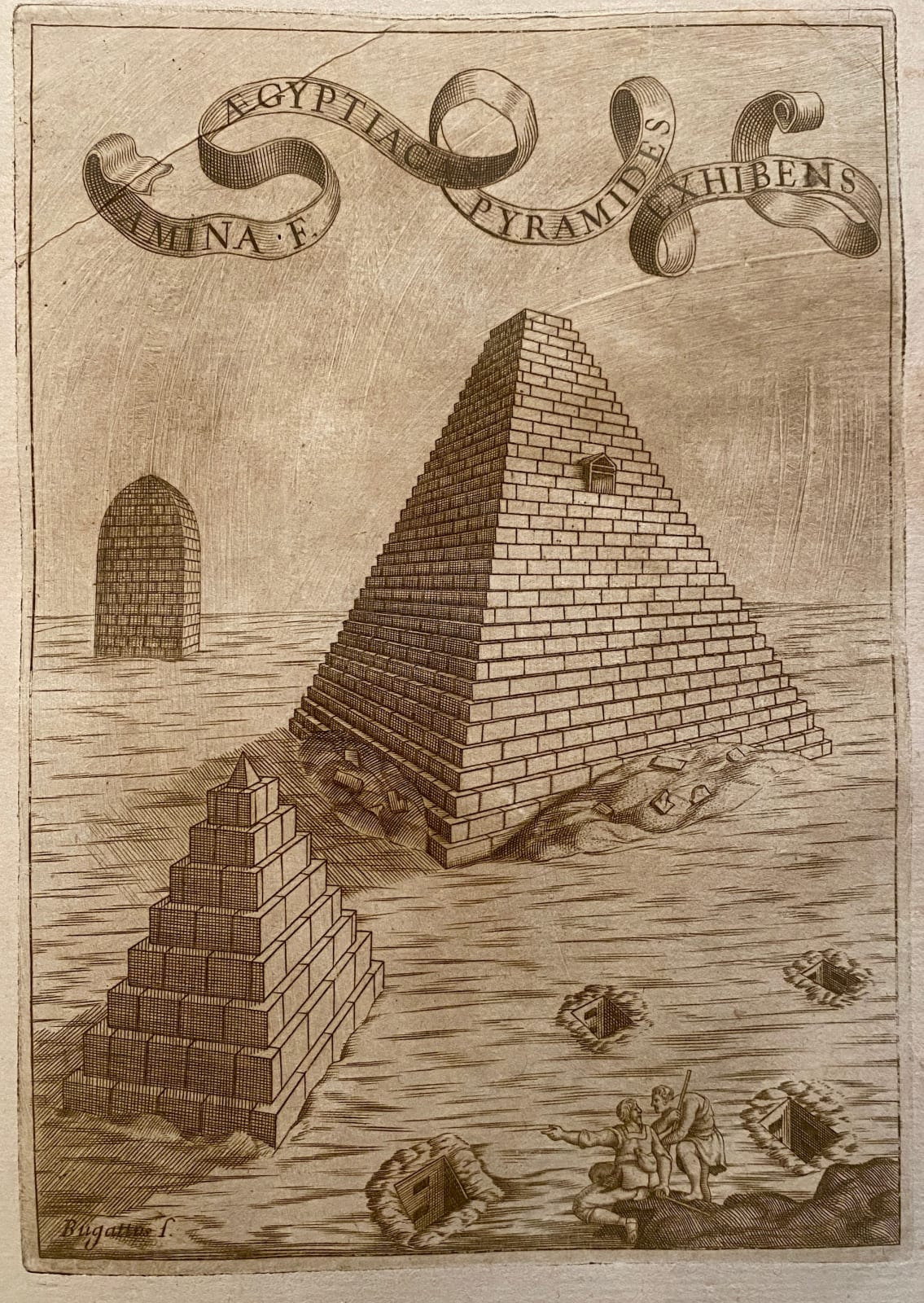

Architectura recta, & obliqua. Vigevano, Typis Episcopalibus, apud Camillum Conradam,., 1681.In Folio; frontespizio, XX, 60 pp., 22 cc.nn. di tabelle matematiche, 243 pp. Seguono 4 parti (numerate da I a IV) di carte di tavole incise in rame, ciascuna provvista di frontespizio calcografico proprio, per un totale di 161 tavole. Nonostante l’edizione in spagnolo del 1678 – edizione abbastanza comune – sia generalmente provvista, ad eccezione della tiratura di testa, di un’antiporta a mo’ di frontespizio calcografico generale, del ritratto dell’autore e del dedicatario Don Juan José de Austria, sembra proprio che l’edizione latina non dovesse includere tali elementi; ad ogni modo, la limitatezza degli esemplari non permette di stabilirlo. Le tavole sono prevalentemente non firmate, tranne alcune che indicano i nomi degli incisori Cesare Laurentio, Simone Durello, Bernard Balliu e Giovanni Francesco Bugatti. Prima legatura in tutta pergamena, titolo anticamente scritto al dorso in inchiostro nero, sguardie originali. Antiche note manoscritte alla carta di guardia superiore. Occasionali bruniture e fioriture, per lo più dovute alla bassa qualità della carta utilizzata all’epoca. Una copia genuina, completa di tutte le tavole, dell’introvabile edizione latina di questo ambiziosissimo trattato originalmente stampato in spagnolo a Vigevano, dove l’autore, il poliedrico vescovo Caramuel, volle stabilire un’officina di stampa per continuare la sua instancabile attività di pubblicazione di nuove opere.Further images

-

(View a larger image of thumbnail 1

)

-

(View a larger image of thumbnail 2

)

-

(View a larger image of thumbnail 3

)

-

(View a larger image of thumbnail 4

)

-

(View a larger image of thumbnail 5

)

-

(View a larger image of thumbnail 6

)

-

(View a larger image of thumbnail 7

)

-

(View a larger image of thumbnail 8

)

L’AUTORE. Juan nacque a Madrid da Lorenzo Caramuel, un aristocratico fiammingo il cui padre, Eugenio, si era trasferito in Spagna come ministro di Carlo V, e da Caterina Frisse Lobkowitz,...L’AUTORE. Juan nacque a Madrid da Lorenzo Caramuel, un aristocratico fiammingo il cui padre, Eugenio, si era trasferito in Spagna come ministro di Carlo V, e da Caterina Frisse Lobkowitz, legata da rapporti di parentela sia con la casa reale danese che con la nobile famiglia boema dei Lobkowitz (ovvero Lobkowicz). Fanciullo prodigio, già in tenera età conosceva l’astronomia, insegnatagli dal padre e le lingue orientali. Dottore in filosofia a 15 anni, entrò nell’ordine cistercense. Nel 1626 insegnava teologia a Salamanca, nel 1638 si laureò in teologia a Lovanio. Nel 1645 andò a Vienna come ambasciatore presso l’imperatore Ferdinando III, che ne utilizzò l’abilità di ingegnere militare, già dimostrata nel 1635 a Lovanio contro il duca d’Orange e a Frankenthal contro i Francesi. Nominato vicario generale di una ricca abbazia di Praga, introdusse in Austria il canto gregoriano. Nel 1648 difese Praga assediata dagli Svedesi, alla testa di un corpo di volontari, formato di ecclesiastici. Chiamato a Roma nel 1655 da papa Alessandro VII, fu nominato consultore delle congregazioni del Santo Uffizio e dei Riti, dove le sue opinioni incontrarono poco favore. Nominato vescovo di Campagna, nel Regno di Napoli, vi fondò tra il 1657 e il 1660 una stamperia, dalla quale uscirono volumi con bei caratteri, frontespizi ornati, illustrazioni originali: creò anche una Typographia Episcopalis Satrianensis (distrutta) e un’altra a Sant’Angelo Le Fratte, attiva nel biennio 1664-65. Di lì, obbedendo agli ordini della Santa Sede e del viceré di Napoli, la riportò a Campagna, dove abbondante fu la produzione. Nel 1673 fu promosso alla sede di Vigevano, dove progettò la nuova facciata della cattedrale, priva di rapporti con le dimensioni e la posizione della chiesa retrostante, ma stupenda chiusura scenografica della piazza Ducale. A Vigevano Caramuel fondò una stamperia, provvista di caratteri latini, greci, ebraici, siriaci, arabi, etiopici. Il suo interesse alla tipografia è documentato dall’opera Syntagma de arte typographica (Lione, 1664). «Caramuel fu un maestro dell’Arte tipografica di fama universale, poiché i precetti fissati nel Syntagma, elaborati a S. Angelo e stampati a Lione, in un’epoca in cui non esistevano opere similari, ebbero larga diffusione in quasi tutti i Paesi d’Europa.» (Pietro Manzi, La stampa nell’Italia meridionale: Campagna (1545-1673) – Sant’Angelo Le Fratte (1664-1673), in Accademie e biblioteche d’Italia, vol. 38, Fratelli Palombi, 1970, p. 317). Caramuel scrisse più di 70 opere, molte delle quali in parecchi volumi e si occupò di tutto lo scibile; matematica, astronomia, scienze naturali, teologia, filosofia, grammatica, musica, meccanica, fortificazioni, diritto canonico e pubblico, storia; scrisse versi ed opere mistiche; leggeva 24 lingue, inventò una lingua universale a segni, una nuova terminologia per la filosofia e la teologia, costruì degli automi, ecc. Grande esperto di Cabala, Caramuel premise un Iudicium alla traduzione in ebraico della Summa contra Gentiles realizzata da Giuseppe Ciantes (1657). Nel Iudicium uno dei più duri e sistematici attacchi alle speculazioni cabalistiche in area cattolica, «Caramuel (che ha di mira soprattutto la dottrina dell’inconoscibilità di Dio) condanna tali speculazioni non soltanto come empie, ma anche e soprattutto come assurde». (Fausto Parente, Il confronto ideologico tra l’ebraismo e la Chiesa in Italia, in Italia judaica: atti del I Convegno internazionale, Bari, 18-22 maggio 1981, 1983, p. 347). Caramuel era in attivo rapporto epistolare con i più famosi studiosi dell’epoca: i filosofi René Descartes e Pierre Gassendi; lo scienziato gesuita Athanasius Kircher; il frate cappuccino ceco e astronomo Antonius Maria Schyrleus de Rheita, il medico boemo Jan Marek Marci, papa Alessandro VII (Fabio Chigi), che era un grande ammiratore del suo lavoro; l’astronomo belga Godefroy Wendelin, il teologo Antonino Diana, Giovanni Battista Hodierna, Johannes Hevelius, Tommaso Cornelio, Valeriano Magni, Juan Eusebio Nieremberg e molti altri. Fu socio dell’Accademia degli Investiganti.

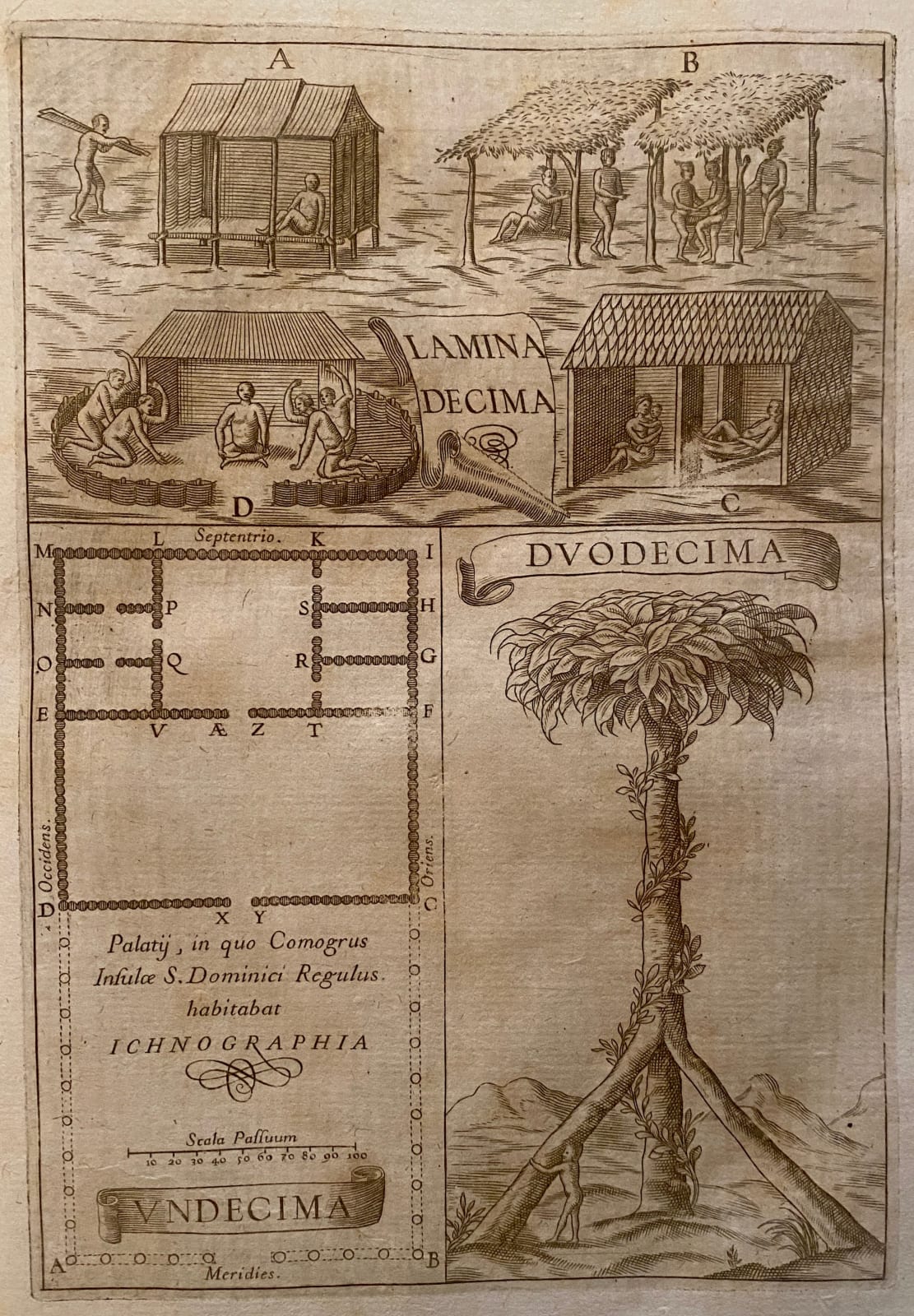

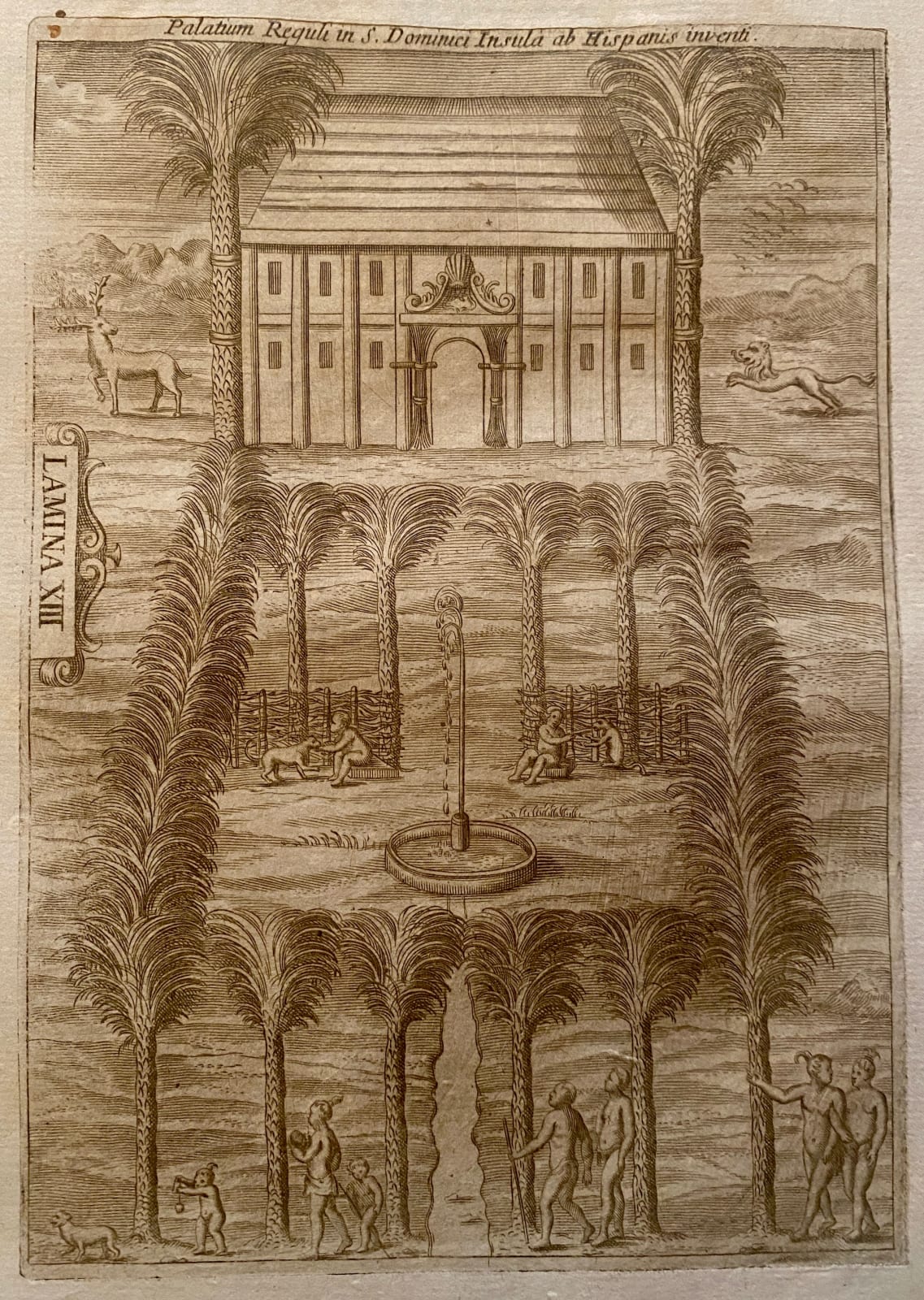

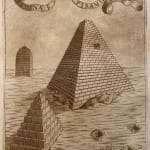

L’OPERA. La presente opera è considerata, nell’edizione del 1678, il più ambizioso trattato architettonico scritto in lingua spagnola ad oggi mai pubblicato. Tuttavia, è certo che, in origine, il trattato fosse stato pensato da Juan Caramuel in lingua latina, per accattivarsi l’audience mitteleuropea (per maggiori dettagli sulla genesi dell’opera, si veda il testo di Jorge Fernández-Santos Ortiz-Iribas, in lingua inglese, citato più sotto). Nel trattato, Caramuel illustra l’idea provocatoria, che rompe le regole della tradizione classica, della superiorità dell’architettura “obliqua” su quella “retta”, o “lineare”, cioè quella di antica matrice vitruviana. L’ossessione di Caramuel per la geometria e la distorsione ottica fu vista come folle dai contemporanei dell’autore. Quest’edizione latina ha indiscutibilmente un carattere universale rispetto all’edizione spagnola, poiché si rivolge al mondo intero degli uomini di lettere e di scienza, tramite l’idioma par excellence della “Respublica litterarum”. Inoltre, il testo pare notevolmente mutato, come dimostrato dalla diversa estensione di molte sezioni di testo e dalle differenti paginazioni. Non solo il Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale italiano (OPAC SBN) non censisce del tutto l’opera latina, ma non si conosce esemplare alcuno, di quest’edizione, che sia completo. A dire il vero, gli unici esemplari noti in collezioni pubbliche sono fortemente scompleti e sono solo due. L’esemplare della biblioteca del seminario vescovile di Vigevano presenta i ritratti dell’autore e del dedicatario, oltre all’antiporta calcografica generale a mo’ di frontespizio con il titolo “Templum Salomonis rectam et obliquam architecturam exhibens”, ma contiene solo 140 tavole finali, invece di 161 – tra l’altro, per i ritratti e l’antiporta sono stati utilizzati quelli dell’edizione spagnola; l’esemplare della National Gallery of Art di Washington è mutilo del frontespizio e di numerose tavole. Va aggiunto che entrambi questi esemplari scompleti – davvero gli unici noti – presentano i frontespizi calcografici delle quattro parti di tavole con titoli in spagnolo, come appunto nell’edizione spagnola del 1678, mentre l’esemplare completo in questione risulta un unicum nell’includere tali frontespizi con titoli in latino. Alfredo Serrai, autore di una monografia e bibliografia di riferimento su Caramuel, definisce l’edizione latina come un fantasma, non avendone ritracciato alcuna copia in collezioni pubbliche e private. Infine, la quantità di varianti di stampa ed eccezioni riscontrate nella collazione degli esemplari dell’edizione spagnola, conferma, come tra l’altro già noto, che il laboratorio di stampa approntato a Vigevano nel seminario vescovile da Caramuel conduceva un’attività di tipo amatoriale, di carattere poco uniforme, portando alla luce edizioni a dir poco disomogenee.

“With a clearly encyclopaedic scope, Caramuel conceived of his mathesis architectonica as part of a larger quadripartite cursus mathematicus comprising a mathesis vetus and nova and a mathesis astronomica. In spite of the fact that the mathesis architectonica was later published short of the planned architectura militaris and under a different title and that, furthermore, the dissertation on astronomy never reached publication stage, there can be no doubt the Architectura civilis in Latin was originally meant to be an integral part of a larger cursus mathematicus and not the independent work eventually published in Spanish (1678–9) and Latin (1681). While in Prague (1647–55) under the protection of Emperor Ferdinand III as one of his trusted advisors, Caramuel became aware that Serlio’s bilingual Latin-Italian edition – surely referring to Jacopo Strada’s 1575 Frankfurt edition of Il settimo libro – was especially successful in northern Europe where very few understood Italian but many more could read Latin (ACRO 1: 32). This would help explain why in the early 1650s he still imagined his architectural treatise as a Latin text for a Mitteleuropean audience and why he never abandoned the hope of transmitting his ideas on architecture by means of an erudite Latin text aimed at a cultivated northern-European readership. In fact, the Mathesis architectonica (Caramuelis architectura or Templum Salomonis rectam et obliquam architecturam exhibens) was eventually published at Vigevano by Camillo Corrado in 1681, the year before Caramuel died. But the belatedness of the Latin edition and its apparently very limited print run and circulation did little to cement Caramuel’s reputation as an architectural theorist north of the Alps. It was only in 1670 or shortly after that Caramuel decided to publish his architectural treatise in Spanish without awaiting its long-anticipated publication in Latin. His contacts with the Spanish elite in Italy (where he lived from 1655 onwards) and his wish to curry favour with the Spanish court cannot be discounted as motives for the paradoxical rushing to print of a book that had been waiting in the wings for decades. Dedicated to the Spanish prince Juan José, an illegitimate half-brother of Charles II, the Arquitectura civil recta y obliqua was first published in Spanish in 1678–9 with the avowed objective of raising the standards of ‘Spanish’ architecture.”

Jorge Fernández-Santos Ortiz-Iribas (ETSA Universidad San Jorge, Zaragoza) – 2016 (http://architectura.cesr.univ-tours.fr/traite/Notice/Caramuel1678.asp?param=enhttp://architectura.cesr.univ-tours.fr/traite/Notice/Caramuel1678.asp?param=en)

La voce “CARAMUEL LOBKOWICZ, Juan” dell’Enciclopedia Treccani fornisce una descrizione approfondita ed accurata del trattato in questione, che vale la pena riportare in toto qui di seguito: “Il trattato di architettura del Caramuel […] è frutto di una lunga riflessione. Lo stesso C. dichiara che il suo interesse per l’architettura obliqua risale al 1624 e che fin dal 1635 aveva fatto incidere lastre per il trattato. Ma è anche possibile che tale affermazione voglia mirare a dimostrare ulteriormente la novità dell’invenzione dell’architettura obliqua; comunque è molto probabile, come permettono di accertare alcuni riferimenti contenuti nel trattato, che esso sia stato redatto nel settimo e soprattutto nell’ottavo decennio. Il trattato va oltre ogni schema normale di un trattato d’architettura e riflette la vasta gamma degli interessi del Caramuel. Il libro è basato sulla discussione del tempio di Gerusalemme, nel quale – e qui si dimostra l’interesse storico-teologico che lo pone nella tradizione che va dal Villalpando al Newton – fu istituita per la prima volta l’architettura. Per questo e per le osservazioni talvolta molto astratte di carattere matematico (c’è anche un “Tratado” dedicato ai logaritmi, “arte nueva nacida en nuestro siglo”), astronomico oppure architettonico, il trattato del C. rassomiglia più che altro a libri d’architettura non italiani, meno specializzati negli argomenti pratici e scritti da eruditi più che da architetti. È interessante a questo proposito osservare un certo parallelismo con l’opera di N. Goldmann (Vollständige Anweisung zu der Civil-Bau-Kunst, Wolfenbüttel 1696), edita e commentata da L. C. Sturm (Der auserlesenste… Goldmann, Augsburg 1718). Per l’architettura il C. introduce un nuovo sistema di classificazione: “architectura obliqua” che il C. dichiara invenzione sua e che illustra nel “Tratado VI” (pp. 1-39), e “architectura recta” (“Tratado V”). È meno esplicita la definizione di “architectura naturalis” data alle parti introduttive della geometria e dell’aritmetica. L’”architectura recta” viene dimostrata attraverso una discussione preliminare storica. Segue l’esposizione degli ordini, che inizia con l’”orden Tyrio” o “Hierosolymitano” dedotto dal tempio di Gerusalemme, e che agli ordini classici aggiunge l’ordine attico (identificato, contro il De significatione vocabularium Vitruvianorum [Augsburg-Amsterdam 1649] di Bernardino Baldi, nei pilastri angolari del cortile di S. Ambrogio a Milano), l’ordine “gothico” (la cui trattazione può aver influito sul relativo passo dell’Architettura civile del Guarini: v. Oechslin, 1970, pp. 581 s.), l’”orden Atlantico”, il “Mosaico” (che sarebbe stato inventato da una setta ebrea) e il “Paranymphico”. Ma il nucleo della teoria architettonica del C. è la pur breve discussione dell’”architectura obliqua”, che è la sua invenzione più originale. Si tratta di un tentativo di osservare sistematicamente e di classificare fenomeni e problemi già esistenti in pratica ma ovviamente non integrati nella teoria architettonica per la loro anomalia. Il metodo consente di discutere gli elementi di architettura che per la loro applicazione in spazi o membri curvi oppure obliqui richiedono una definizione speciale. Per il C. il problema si risolve in sede puramente teorica e aprioristica: ogni elemento architettonico in combinazione con configurazioni curve ed oblique – si tratterà soprattutto di spazi circolari ed ovali e di scale – dovrà seguire il carattere “obliquo” di queste membrature secondo le leggi prospettiche. Come risultato si avranno capitelli obliqui, colonne dal diametro ovale, balaustre oblique, ecc. Il C. prova anche a tracciare una specie di storia dell’architettura obliqua, asserendo che essa fu usata dagli architetti di Semiramide, e prima ancora da Caino, fondatore della prima città, Enochia, ed addirittura da Dio stesso, quando doveva fare il mondo col sistema complesso dei meridiani. Dell’Alberti, di Pomponio Gaurico e Ludovicus Demontiosius, il C. indica i trattati dell’Osio, del Serlio, del Palladio, di P. A. Barca, del Vignola, del Marlois e del Miliet de Chales nonché un libro di Sigfried Hersch che include brani scritti dell’imperatore Ferdinando III. L’ampio “Tratado VIII” dedicato all’”architectura practica” è quello che mette in luce i vasti interessi storici del C., molto vicini a quelli del padre Kircher. Dopo una prima parte, che tratta delle “meraviglie del mondo” e una seconda, dedicata ad altri edifici antichi e famosi, la terza parte illustra i monumenti della Gerusalemme nuova, Roma, seguendo spesso le interpretazioni di Iacopo Lauro e di G.B. Casalio: quando giunge a parlare di S. Pietro, ne dimostra la superiorità sulle “meraviglie”; riassume gran parte degli aneddoti relativi alla costruzione della basilica; confronta piazza S. Pietro con piazza Navona e infine discute gli errori di S. Pietro seguendo Casalio e aggiungendo come quinto errore il non aver seguito, nella piazza, i principî dell’architettura obliqua. La quarta parte infine illustra i monumenti della Spagna e contiene la descrizione dell’Escorial come “ottava meraviglia del mondo”. È caratteristico del trattato del C. il doppio orientamento verso un’integrazione di criteri matematico-scientifici, culminanti nella proposta dell’architettura obliqua, e verso un intendimento storico-teologico dell’architettura. Grande è stata la fortuna del trattato, malgrado sia rimasto piuttosto isolato e sia stato scarsamente accettato come libro d’architettura. I riferimenti più numerosi ed espliciti si trovano nell’Architettura civile del Guarini (1737) che discute estesamente il problema dell’architettura obliqua e ne respinge – da buon architetto praticante – il rigorismo con cui viene proposta. Ma citazioni del C. si trovano anche più tardi: per esempio in Ferdinando Galli-Bibiena (Architettura civile, Parma 1711, pp. Non numerate) ovviamente attratto dalla discussione dei problemi di prospettiva. Per il Cicognara (Catalogo ragionato…, I, Pisa 1821, p. 82) l’opera del C. è “farraginosa” e piena di cose indigeste; ed è ancora del 1862 un riferimento critico nell’introduzione ai Lavori e progetti di valenti architetti moderni (Milano) di R. Pareto. Di recente, il confronto tra la proposta per un’architettura obliqua avanzata dal C. e la critica mossagli dal Guarini ha suscitato negli studiosi un grande interesse per il suo trattato; interesse che, spostatosi dal livello teorico su quello pratico, ha condotto, in una estrema sopravvalutazione, ad assegnargli perfino un intervento – e non marginale – nella progettazione di piazza S. Pietro a Roma. Questa ipotesi è fondata oltre che sul fatto che nel suo trattato il C. considera il colonnato a quattro file una forma architettonica particolarmente connessa al problema della obliquità e che critica la soluzione berniniana, anche alla presenza del C. a Roma dal 1654 al 1657, quando, malgrado la simpatia di Alessandro VII, fu costretto ad abbandonare Roma. Va però osservato che è inesatto affermare che il C. fosse nemico del Bernini, da lui anzi ammirato come il Fidia del suo secolo, tanto che il baldacchino di S. Pietro figura sul frontespizio del suo trattato architettonico; e del resto il C. loda le opere del Bernini con l’unica eccezione, appunto, di piazza S. Pietro (peraltro in questo contesto il nome del Bernini non appare)”.

Serrai A., Phoenix Europae. Juan Caramuel y Lobkowitz in prospettiva bibliografica (Milan 2005); Schmutz J., Bibliographia caramueliana: Inventaire général des oeuvres de Juan Caramuel y Lobkowitz (1606-82) et bibliographie critique (2005), no. 54; Vagnetti L., De naturali et artificiali perspectiva: bibliografia ragionata delle fonti teoriche e delle ricerche di storia della prospettiva (Florence 1979), p. 415 n. EIII–B67; Architectural theory: from the Renaissance to the present: 89 essays on 117 treatises with a preface by Bernd Evers and an introduction by Christof Thoenes in cooperation with the Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin (Cologne & London 2003), pp.386-397 (11 tavole riprodotte).

P.A.R.

1di 19 -

(View a larger image of thumbnail 1

)

Iscriviti alla newsletter di Orsini arte e libri

* campi obbligatori

Tratteremo i dati personali che hai fornito in conformità con la nostra informativa sulla privacy (che trovi linkata nel footer). Puoi annullare l'iscrizione o modificare le tue preferenze in qualsiasi momento cliccando sul link presente nelle nostre email.